1798(寛政10)年、鹿道や仮分け道が広がる蝦夷地に和人が始めてルベシベツ山道を敷き、北海道の道路の歴史が始まりました。翌年、幕府の直轄地となった東蝦夷地では様似山道・猿留山道などが開削され、函館から根室までの太平洋岸を陸路だけで旅することが可能となりました。この時の道のひとつが主役の尊属「礼文華山道」です。

1799(寛政11)年に開かれた礼文華山道。この時代の他の山道とも同じくただの山越えではなく、道を敷けないほど険しい海岸に代わっての山道でした。工事は幕府から命を受けた松前藩が行いましたが、この道は僅かに馬が通れる程度で粗悪なものだったそうです。また『北海道道路史 路線史編』によるとこの工事は未完成に終わり、翌1800(寛政12)年、今度は幕府直轄で取り掛かるもまた未完成に終わったということです。1803(享和3)年今度は津軽藩が山道を改修を願い出、1804(文化元)年から3箇年かけて幅3尺(90.91cm)を標準とした道にしました。礼文華山道はあまりの険しさから通行料は他所の2割増し、後に4割り増し。険しいし高いしで、ほとんど人は通ることなく海路で通行していたということです。ですよねー。明治時代函館から札幌に至る馬車道「札幌本道」も礼文華山道の険しさのため森-室蘭間はついに船に頼ることに決めています。

明治も中頃になり1890(明治23)年から全面的な改修が行われました。1894(明治27)年にこの工事が完成しようやくまともな道の態が出来あがりました。小さな板橋19箇所、長さ120尺(36.36m)の吊橋が1箇所、最小半径20m、最急勾配9%。今日は礼文華峠を中心としたこの時の道を走ってきました。

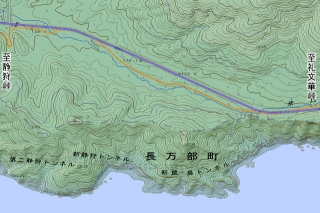

この道は1965(昭和40)年、トンネルが完成したことで第一線を退き、1996(平成8)年、新たなトンネルの完成で旧旧道になりました。

礼文華峠の東の麓、礼文華の町。これから走る道が現役の礼文華峠だった時代はここが国道でした。現在は礼文駅前を境界に道道608号と道道609号が分け合い幹線の地位を降りています。写真奥が道道609号礼文停車場線、旧国道37号礼文華峠方向。

町外れに来ると道道はカックンと右に折れ、直進の峠方向は1車線。

草木は緑に萌え小鳥は空踊るのどかな田園地帯をひた走ります。このまま山菜でも採って帰ろうかという穏やかな日和。いやこんな日だからこそ険阻な峠を登るにはおあつらえ向きというものです。

牧歌的な風景もやがて過ぎ去り、背景の山へと近づいてきました。約450m室蘭本線と平行して走るとヘアピンカーブがありいよいよ峠道らしくなってきます。

室蘭本線は礼文華山トンネルに入って、縁を道路が巻きます。そのカーブの先は道が二手に分けれ、右は公園に、左は目指す礼文華峠に至る道。親切にも「↖礼文華山道」と看板が立っていて迷うことはありません。

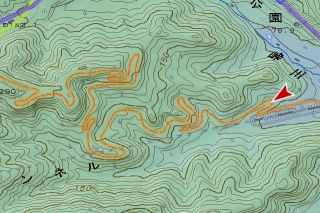

見事なヘアピンカーブで反転。地図ではあと1、2、3、4……いやもう数えるのがメンド臭い多さのヘアピンカーブが待ち受けています。地図でそんな連続ヘアピンを見せ付けられたものだから、僕の中で行き過ぎた険路の想像図が完成され、恐ろしく険しい峠だという予備知識を持っていました。おかげで長らく食わず嫌いしてました。

道端にあった基準点。なぜか峠のこちら側、中ほどまで道端のあちこちに設置されていました。点の記を見てみるとこの道って礼文華峠線という町道なんですね。

この一帯スギの人工林。礼文華山道より礼文華林道と呼んだ方が似合う。人工林の周りは特に倒木酷く、全く自転車に乗れません。それだけならまだいい、倒木は枝を刈り払わなければ自転車を通せないようになっている始末。

倒木地帯を突破すると右には「森林公園」までの分岐。ここから少しして大きな尾根に取り付いて、尾根近くをウロウロしながら登ることになります。

今度は礼文華山道古道を分岐。今歩いているのは明治の道で、礼文華山道古道というのはおそらくそれ以前の道。いつか歩きたいけど今日はルートを調べてきてないのでパス。

ここまでクルッ!クルッ!と13回も折り返して、ついに峠前最後のヘアピンカーブを迎えました。小腸よろしく山裾に折り重なった線形はようやく姿勢を正し、勾配も平静を取り戻したというところで、木々の向こうに目指す鞍部が手招きします。

この前まで寒い寒いと嘆いていたのに、昨日は道東で真夏日を記録したとラジオが伝えていました。そこまでは暑くないけど今日も草木も揺らがぬポカポカ陽気。途中まで着ていた上着を脱ぎ、肌を曝けて登ってきました。そんなに暖かいのに頂上付近ではまだ残雪ですよ。火照った腕にありがたく涼を頂戴して峠を詰めます。

標高300m弱。山道で最も高く、上りから下りへと転ずる場所。礼文華峠に達しました。

左手は人の手が入って山道には似つかわしくない殺伐とした状態。近くの看板によると保安林の改良工事があったようです。

峠から先は法面崩壊を理由にチェーンで閉鎖されています。一応。たぶん雪のせいでしょう、完全に地面についちゃって全く閉鎖の役に活きてません。端っこにぶら下がった錠前は、林道入る人なら懐かしく感じるSOLの707、通称ダルマ。まだ残っていたんですね。心のレッドデータブックに登録しておこう。

法面崩壊ってこれのことでしょうか?一貫してはっきり分かる法面崩壊は無く色んなところに落石がちりばめられて、最後まで崩壊箇所が特定できませんでした。

地図には水線が引かれずとも明瞭な谷状地形にはやはり水がほとばしっていて、洗い越しなんという旧石器時代の遺産も残されていました。この沢はホロナイあるいはポロナイという名前で、『東西蝦夷山川地理取調図』では礼文華峠を「ホロナイ峠」と記しています。

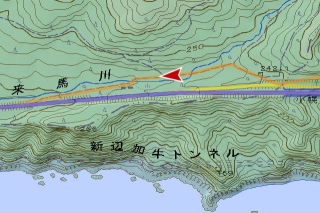

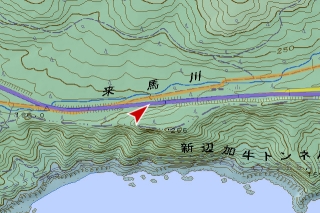

左手下方では旧道群を横目に、高度な文明が巨大な構造物を以って険かった峠を幹線道路たらしめています。

地図上でこの辺りから旧道・旧旧道が重なっていますが、旧旧道を削って旧道が作られているということです。旧旧道は山側に付け替えられているのでこのまま通行は可能。

カーブの外は急な法面になっているので足元の旧道・現道、更には遥か下方の小幌駅までもが見下ろせます。

旧道と旧旧道は間もなく標高を等しくし、左の枝道で連絡されます。旧旧道にとって峠の麓ともいえるほど下ってきたところですが、旧道・現道はこの辺りをサミットとしています。

ここまで倒木や落石はゴマンとあれど、轍は擦れることなく続いてきたのにここにきてて藪かよう。今日はダニに噛まれずに済みそうだと安堵していたのに。

左では猛スピードでエンジン音が通過していくのに、何が悲しくてこんなことをしているのでしょう。

来馬川を渡る箇所は洗い越しになってました。幅員約2mの激狭洗い越しを昔のドライバーは通っていたのでしょうか。

現道に合流しました。地図を見るとこの合流地点と実際の分岐は違うみたいですが気にしなーい。

峠を完全に下りきるまでまだ薮漕ぎがあるらしいのですが、面白そうな物も無さそうだし止めときました。最後の最後で薮こぎさせられたのでやる気下がってるんです。

この記事の情報

関連記事

主要地点の地図

参考文献

- 北海道道路史調査会(編)、『北海道道路史 路線史編』、北海道道路史調査会、1990年

- 「北海道の道路トンネル」(第1集)編集委員会(編)、『北海道の道路トンネル 第1集』、「北海道の道路トンネル」(第1集)領布委員会、1988年

- 三浦宏(1999)「江戸時代に開かれた礼文華越えの道」『北の交差点』Vol.5(1999年春夏)、pp.40-41

変更履歴

-

2014-07-13

サーバ引越しに伴いページを移動

旧URL:http://morigen.pro.tok2.com/blog/?p=6026

新URL:https://morigen.net/blog/?p=6026 - 2013-11-07 用語のミス修正

- 2013-07-26 誤字・脱字修正

2013-07-26T18:47+09:00(JST)

私も昨年だったかに自転車で通過してまして、特に良い眺めもなかったのでほとんど撮らずにブログにも上げませんでした。

元々はかなり荒れた廃道だったようですが、峠ピークを過ぎた分岐の所の工事の関係で車両が通れるように整備されて、私の時は自転車で一気に快走できました。倒木って結構すぐに出るんですね。

その分岐以後は当然にも道の様相が変わりますが、ミニ看板も設置した地元の山道保存会の方々が藪の刈り払いをしてくれたおかげで大荒れとはなってません。

この旧旧道は一応は国道であったのでそれなりの線形ですが、公園からつながっている古道の方は馬も通さないくらいのもので、時代的にも正確に道の全体像を追うのは無理かと思います。

2013-09-24T20:40+09:00(JST)

うちのブログ、コメントが付くと僕の携帯電話にメールが飛んでくる仕組みになっていて、たった今大量のそれが到着してびっくりしました。

それでコメントの日付が2ヶ月も前でもう一度びっくりしました。

どこかで滞っていたんでしょうけど、なんか無視したみたいになってしまってすみません。

廃道を復活させた工事・保存会の皆様には感謝感謝です。

保存会(豊浦町郷土研究会?)は発足からまだ日が浅いようなので今後の刈り払いに期待。

僕が山道トレースを実行できる様になるのはその後になりそうですね。

2014-10-31T00:26+09:00(JST)

凄いの一言・・・私は今度230号 旧道 中山峠へ行こうと考えています。

2014-11-03T23:09+09:00(JST)

中山峠……喜茂別側の一部を車で走ったことありますが、だらだら長くて景色も代わり映えせず退屈した印象。

札幌側なんですかねえ、面白いのは。

これからの時期くれぐれも熊さんに気をつけて行ってらっしゃいませ。

2019-04-30T22:38+09:00(JST)

礼文華峠!非常に懐かしい名称です。私は現在兵庫県三木市という神戸市のベッドタウンといわれる人口7万強の小さな町に居住して、はや30年になろうとしている、今年で75歳になる元トラック運転手ですが、冬季札幌オリンピックの開催される前年まで、札幌郊外石狩町樽川村に居住し、日本通運札幌支店に所属しており、当時苗穂にあった長距離便専門の自動車便営業所に新米運転手として勤務しておりました。その当時の古参運転手の話で、礼文華峠がいかに凶悪な峠であるか、という話を尊敬と羨望の念をもって傾聴した思い出があります。私が入社する5年ほど前までは、函館支店の車と札幌支店の車を長万部の食堂端(駅の日通の営業所?)で運転手が乗り換え、それぞれ引き返すというシステムがあり、それ以前は荷台をウインチで載せかえしていたこともあるそうで、その当時の車は6トン車でいくら小さいとは言っても、当時は8トン車が最大でしたので結構おおきく感じました。その車で礼文華峠を抜けて函館直行便、函館交換便、ともに通行していたそうです。その当時はまだ小樽周りの5号線が遠回りで道もよくないところがある、ということで選択されていた、と記憶していますが、間違っているかもしれません。しかし、ハンドルを切り返しする箇所が何か所もあり、そのたびにビビりながらバックした、という話は今でも忘れることができません。対向車が来たらこの世の地獄よ!と言っておりました。長々と駄文を記してしまいました。ヨッキ・れん氏「やまさいがねか」からmorigenさんに行き当たり、思わずしたためてしまいましたが、これをアップされて5年にもなるのですね。すみませんでした。

2019-05-20T16:23+09:00(JST)

返信遅くなりました。

どこの峠の旧道も狭くて急カーブでまるで登山道のような印象を受けますが、

礼文華峠に関しては登山道度がずば抜けて高く8tトラックが通っていたのはもはや言われても想像はできない険路でした。

悪天時や夜間には命がけだったのでしょうね。

貴重なお話ありがとういございました!